検索結果 RESULT

[人物][人物][日新校区]は22件登録されています。

人物 人物 日新校区

-

青木熊吉

元治元年(1864)〜昭和14年(1939) 佐賀郡金立村(現、金立町)に生まれる。 明治16年に設立されたガラス工場の精煉社は、幕末期佐賀藩主鍋島直正の命によって建設された精煉方(現、多布施3丁目)が改称されたものであり、正式には精煉合資会社といった。明治維新後、精煉社でのガラス事業は、鍋島家が管理し、明治21年(1888)に青木熊吉、岡部才太郎をガラス製造の技術習得のため、東京の工部省工作部へ派遣し、英人ゼームス・ピードについて研究させた。両人帰国後は、精煉社ではもっぱらガラスを製造、ランプ、コップ、ハイ取り器なども生産し、販路は県下一円、近県、遠くは支那、朝鮮、台湾におよんでいた。 後に、青木熊吉は、精煉社を譲り受け、量産にはげみ財をなした。 当時、精煉方近くの多布施川に架けられていた掃部殿橋は、土橋であったため、水害のたびに流され、そのたびに住民は橋造りに駆り出されていた。そのため、住民の要望を入れて青木熊吉は、橋の建設費を出資し、明治38年(1905)長さ11m、幅4mの石橋を架けた。青木熊吉の名にちなみ「青木橋」と名づけられた。 尚、現在の「新青木橋」は、昭和38年(1963)3月に老朽化したために、架け替えられたものである。

-

石井龍右衛門

文政8年(1825)〜明治15年(1882) 国学者として名をなした。名は鉄、通称龍右衛門・松堂と号した。北島武兵衛の次男に生まれ、のち石井家の養子となった。 弘道館及び夏秋富雄に学び、弘道館指南となったが、病気のために辞してのち佐賀駄賃小路(現在の伊勢町)に家塾純粋社を開いて子弟を教えた。日本外史・大日本史を講じて、愛国思想を鼓吹した。朱子新註を説いた夏秋富雄の学説をついで、彼の国典経史を基礎とした枝吉神陽学派と相応じ、古賀精里学派の旧朱子学に対立して重きをなした。 豪放活達で幕末新進の青壮年に尊敬された。副島種臣と親交があり、江藤新平、石井竹之助、山田平蔵らはその門下生であった。 佐賀市伊勢町に純粋社の記念碑が建っている。著書に「純粋社詩文鈔」がある。

-

石田一鼎

寛永6年(1629)〜元禄6年(1693) 石田平左衛門実之の嫡男として、佐賀城下多布施(現在の多布施1丁目)に生まれた。幼名兵三郎、通称神左衛門のち安左衛門と改めた。神儒仏三道に通じ、17歳にして藩主鍋島勝茂に近侍し、29歳の時2代藩主光茂のお側相談役としても仕えた。 寛文2年(1662)一鼎34歳のとき、光茂の怒りを買い、禄を召し上げられ小城藩にお預けの身となり、西松浦郡山代郷に幽閉された。七年後許されて佐賀郡平野に帰り、のち同郡下田(大和町梅野)に閑居し、この時下田處土と号した。延宝5年(1677)剃髪して一鼎と号した。 葉隠の口述者山本常朝が一鼎と交わりがあったのは、一鼎が、すでに50の坂を越えた下田處土と号していたころと思われる。湛然和尚と共に、山本常朝にとって人間形成の上に大きな影響を与えた。 65歳で没した一鼎の墓は、閑居の地、下田と佐賀市与賀町の水月寺にある。水月寺は、石田家累代の菩提寺である。下田祠堂の墓には、梅山一鼎處士、水月寺の墓には、碑面仏像のかたわら「無得軒梅山一鼎願渓愚璞庵主」としるされ、どちらも妻室円室貞固大姉と法名が並び刻まれている。 著書に「要鑑抄」「日峯公(鍋島直茂)御壁書二十一箇条註」「泰巌公(隆信)譜」などがある。

-

右近刑部

慶長20年(1615)没 佐賀城総普請に際して、初代藩主鍋島勝茂が、右近刑部を都会支配役にして、町造りを命じている。右近刑部は蛎久天満宮(佐賀市鍋島町蛎久) の社人で、菅原道真の子孫といわれる。町づくり支配を命ぜられた右近は、中元寺新右衛門とともに、慶長町、高木町、元町、白山町、岸川町、伊勢屋町、六座町、八戸町などの町々を造った。城下町完成後は藩主の意向によって町人となり、伊勢屋町に旅人宿を営んでいた。 『葉隠』の中に、「右近刑部は歴々にて候を、御約束にて町人に召成され、伊勢屋町にて旅人宿仕り候様に仰付けられ候、刑部死後、栖竜院へ刑部菩提のために、勝茂様より御知行御付けなされ候」とある。刑部の墓は、鍋島町蛎久の栖竜院に残っており、六座町に右近刑部屋敷跡がある。

-

江藤新平

天保5年(1834)〜明治7年(1874) 佐賀藩士江藤助右衛門の第1子として佐賀城下八戸町に生まれる。名は胤雄、号は南白。11歳で弘道館に入学、19歳で枝吉神陽に学び、義祭同盟に参加、22歳で開国論をとなえた。28歳の6月脱藩して京都へ上り、尊皇運動の中心となっていた公卿の姉小路公知と会う。8月佐賀に連れ戻され、永久閉門となる。慶応3年(1867)閉門を許され(※)、京都で倒幕運動に専念する。明治元年(1868)官軍の軍監となり彰義隊を討つ。大木喬任と連名で江戸遷都を建議、7月鎮将府会計局判事となり、東京の民生に尽くした。明治政府内では立法・制度において偉大な功績があり、明治5年(1872)司法卿として司法制度の基礎を作った。明治6年(1873)参議となる。征韓論を主張したが敗れて参議を辞任、板垣退助等と民撰議院の建白をしていれられず、佐賀に帰り、佐賀県士族におされて、島義勇の憂国党と組み佐賀の役を戦ったが敗北、佐賀城内で処刑された。 墓は佐賀市西田代町本行寺にある。維新佐賀の七腎人の一人である。 ※『鍋島夏雲日記』p313(上峰町、2019年)によれば、元治元年(1864)。

-

大木喬任

天保3年(1832)〜明治32年(1899) 佐賀藩士大木知喬の長子として佐賀城下赤松町に生まれる。通称幡六、のち民平と改めた。15歳で弘道館に入学、義祭同盟に参加する。32歳で学館指南役を命ぜられた。明治元年(1868)4月、江藤新平と連名で江戸遷都を岩倉具視に建白した。参与となり12月東京府の知事に任命された。民部卿、文部卿、司法卿を歴任、3回にわたる文部大臣として学制・学校令・教育勅語などの教育体制の整備に尽力した。元老院、枢密院両議長を歴任し、明治国家の確立に努力した。常に開明的な立場から圧迫をうけながらも終始儒教主義をとおした。生涯を通して誠実、廉潔を性格の持主で、また篤学の人であった。 維新佐賀の七賢人の一人。 ※出生地について『明和八年佐賀城下屋舗御帳扣』(2012年、鍋島報效会)によれば、「片田江北より六番横小路南側従西到東 五番」とあり、現在の佐賀市水ヶ江二丁目、枳小路で生まれている。

-

古賀精里

寛延3年(1750)〜文化14年(1817) 江戸後期の儒学者で、佐賀城下精小路に住む。名は撲字は淳風、通称は弥助。陽明学を学び、のち江戸幕府の官学として保護された朱子学に転じた。天明2年(1782)、8代藩主藩島治茂により城下の松原小路にたてられた藩校「弘道館」の教授となり、弘道館の学則を制定した。寛政3年(1791)幕府の昌平黌の教官に抜てきされた。高松の柴野栗山、伊予の尾藤二州とともに寛政の三博士と呼ばれている。著に「四書集釈」「近思録集説」などがある。

-

佐賀の花

大正6年(1917)〜昭和50年(1975) 染め物屋北村忠太夫の第4子として、佐賀市八戸町に生まれる。名は勝己。昭和5年(1930)3月日新小学校、佐賀高等小学校を卒業。16歳の時、横綱玉錦に見込まれて二所ノ関部屋に入門。当時身長170㎝、体重75㎏でさほど大きい方ではなかった。 鋭い立ち合い、一気の寄り、つりで頭角をあらわし昭和17年(1942)夏場所小結、昭和18年(1943)春場所関脇、昭和19年(1944)春場所13勝2敗で初優勝を飾り同年夏場所で大関に昇進した。 昭和27年(1953)1月引退、以降、二所ノ関部屋を運営、二所ノ関親方として不世出の横綱大鵬、大関大麒麟を育てた。昭和39年(1964)1月、日本相撲協会取締役に就任し活躍した。 なお、日新小学校のシンボルの一つとして知られる初代「少年の像」は、昭和4・5・6・7年卒業の連合同窓会が中心となり、昭和40年(1965)10月建設され、二所ノ関親方も寄進者の一人であった。現在の「少年の像」は、損傷が激しかったため、昭和49年(1974)にブロンズ像に再建設されたものである。 また、親方の母校愛により「二所ノ関勝己体育奨励基金」が設定され、毎年開催される校内相撲大会の賞品代にあてられている。

-

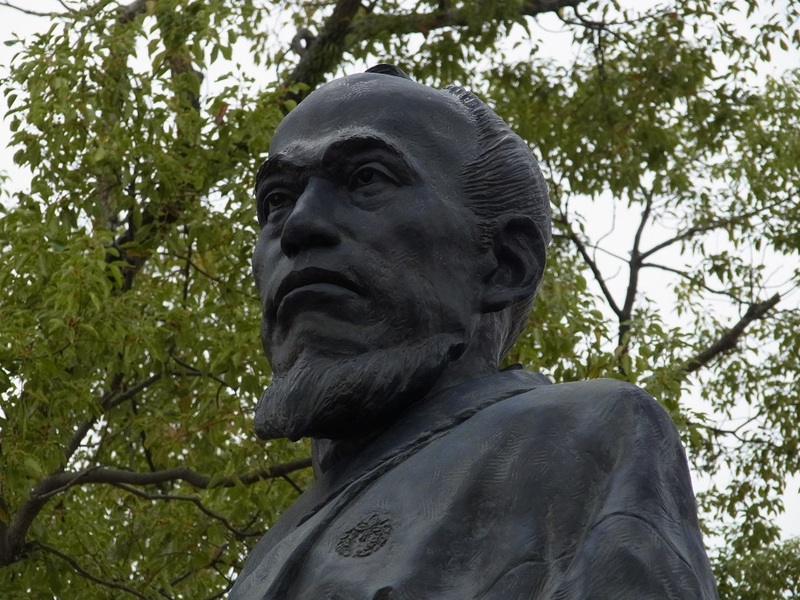

島義勇

文政5年(1822)〜明治7年(1874) 佐賀藩士島市郎右衛門の子として佐賀城下精小路(現在清和高校運動場)に生まれる。通称団右衛門、字は國華、樂齊と号した。島家は代々鍋島家に仕える禄高切米25石の家柄であった。8歳で藩校弘道館に入学。弘道館で勉強しながら、一方で従兄の枝吉神陽から皇漢学を学び、卒業後諸国を遊学したとき、水戸の藤田東湖からも教えを受けている。 嘉永3年(1850)義祭同盟が楠公父子像前で結成、発会式に出席した。安政3年(1856)藩主鍋島直正の命により、蝦夷、樺太を2年間にわたり巡視、明治2年(1869)蝦夷開拓使首席判官として札幌を中心に北海道開拓にのりだした。のち侍従・秋田県権令となったが、政府の中央専制主義に反対し、官を辞めた。 征韓論分裂のころ、旧藩の憂国党に推されて反政府運動を起こし、江藤新平の征韓党とともに明治7年(1874)2月佐賀の役を起こした。しかし敗れて江藤新平とともに処刑された。53歳であった。 島義勇の功績は、その偉大な北海道開拓の精神と共に、今なお北海道の人々に語りつがれている。札幌市庁舎には、島義勇の銅像、札幌の円山公園には、北海道開拓の父として「島判官紀功碑」が建てられている。墓は、佐賀市金立町の来迎寺にある。 ※『明和八年佐賀城下屋舗御帳扣』(2012年、鍋島報效会)によれば、島義勇の出生地は「西田代横 同小路南側 従東到西 六番」で、現在の佐賀市西田代にあたる。 ※写真は佐賀城公園の島義勇之像

-

杉谷雍助

文政3年(1820)〜慶応2年(1866) 佐賀に生まれる。字は元譲、通称を雍助。(雍介と書いたものもある)佐賀藩士であり、蘭学者として有名である。弘化2年(1845)長崎に出で蘭学を修め、更に江戸に遊学、帰国後蘭学寮の頭となって後に火術局佐兼造砲局佐の任につく。 反射炉の建設及び大砲の鋳造の際蘭学を生かし、原書を翻訳し、鋳造に大きな役割を果たした。著書に「鉄熕略記」があり、反射炉の操業にちなむ血のにじむような苦労が書き記されている。いわゆるお鋳立方七賢人の一人として知られている。佐賀市与賀町精泰長院に墓がある。

-

是琢明琳

永禄4年(1561)〜元和6年(1620) 佐賀市精町の臨済宗泰長院の第3世の僧で、紫衣を受けている。文禄元年(1592)朝鮮の役のとき鍋島直茂に従って朝鮮に渡り、陣中にあって武運長久の祈祷をし、かつ朝鮮との交換文書の作成など、文書のことをつかさどった。加藤清正が朝鮮の二王子臨海、順和君をとらえ、直茂に預けたとき、二王子の世話を是琢がした。この功で精米30石を加賜された。 朝鮮での陣中日記(佐賀市重要文化財指定)が泰長院に伝えられている。

-

田中久重(近江)

寛政11年(1799)〜明治14年(1881) 久留米のべっ甲職田中弥右衛門の長男として生まれ、初め儀右衛門、のちに近江大掾の称号を授かって近江と改めた。通称、からくり儀右衛門として知られ、幼少のころより機械を作ることを好んだ。 9歳で錠仕掛の硯箱、15歳で久留米絣の織機を発明したりして大人たちを驚かせた。36歳のとき天下の発明家を志し京都にでて天文学や蘭学を学び西洋理学を修めた。 嘉永5年(1852)佐野常民の推挙で、佐賀藩の精煉方に嗣子儀右衛門と共に入り、大砲・汽缶・汽船などの製作を次々と成し遂げついに、元治2年(1865)本格的な日本最初の蒸気船「凌風丸」を建造し佐賀藩に多大な貢献をした。 又、元治元年(1864)には、久留米藩11代藩主有馬頼咸に召しかかえられ、その後は、息子の儀右衛門に任せて、月の上半分は佐賀、下半分が久留米という生活になった。 明治6年(1873)75歳で上京、ブレーゲ電信機製造に成功、没後1年して2代久重により芝金杉新浜町に田中工場(のちの東京芝浦電気㈱)を設立、わが国初めての電気工業の工場を経営した。

-

田中儀右衛門

元治元年(1864)没 久留米通町に生まれる。初め岩吉と称し、少年の頃より田中久重(近江)の門に入り、養われて久重の娘婿に、そして嗣子となり名を儀右衛門と改め、のちに重儀と称した。(なお、いわゆる、からくり儀右衛門は、義父の久重のことをいう) 儀右衛門は、技工に長じ、父久重の発明工夫を機械化するにあたっては、儀右衛門の功が多かった。 嘉永5年(1852)久重が佐賀藩に招かれて、産業開発のための「精煉方」で働くことになったとき、彼も随って大砲、汽缶、汽船、電気等の製作に携わり、元治元年(1864)父久重が久留米藩に召しかかえられると、佐賀の方は儀右衛門が専任となり藩主に重用された。 不幸にも、一藩士の突然の発狂により儀右衛門の長男岩太郎と共に、雷雨の夜、斬殺された。藩主直正は深くその最期を悼み、久重の同僚の中村奇輔の二男林太郎を養子として跡をつがせ士籍に列した。なお、儀右衛門の墓は天祐寺にある。

-

谷口清左衛門長光

天正12年(1584)〜寛文6年(1666) 佐賀藩御用鋳物師。父の筑紫紆介治門は龍造寺の怨敵、川上左京を討って自害し、その功で、龍造寺政家から龍の一字を与えられた。龍清左衛門尉長光は豊後国(大分県)谷口邑の鍛治の家で養育され、武器などを鋳造する技術を身につけた。寛永6年(1629)筑後瀬高(福岡県瀬高町)に滞在中、黒髪神社(武雄市山内町宮野鎮座)の本地仏を作った。これは同社に現存している。同年、鍋島直茂から御用鋳物師として召し抱えられ、居を佐賀六反田(佐賀市大財1丁目)にかまえ谷口と改名した。 寛永14年(1637)英彦山の鳥居、寛永19年(1642)ころ白山八幡社の鐘、佐賀城本丸の鯱、藩主の進物用の茶釜などを鋳造し、以後代々清左衛門を襲名、佐賀藩の鋳物師として仕えた。 孫の安左衛門尉兼清の代に長瀬町(佐賀市長瀬町)に転居、以後、藩の長崎警備用の石火矢(大砲)や、北九州一円の寺院の撞鐘などを鋳造している。 谷口家の歴代の墓は佐賀市長瀬町泰教寺にある。

-

谷口清八

弘化2年(1845)〜明治44年(1911) 10代谷口清左衛門の長男として佐賀城下長瀬町に生まれる。幼名敬次郎、明治4年(1872)2代清左衛門を清八と改める。 明治16年(1883) 谷口鉄工場を設立。長瀬町に敷地6000余坪の本工場、神野に5000余坪の分工場を置き、諸機械の製造を始めた。 明治25年、鋳鉄管製造に成功し、鉄管王と称せられた。鉱山用の機械、原動機類、また煙突、鉄骨構造や機重機、福岡東公園の日蓮上人銅像、佐賀市松原公園にあった鍋島閑叟銅像など大型銅像の鋳造、日露戦争時の砲弾製造まで行なった。幕末、大砲鋳造に当ったいわゆる、お鋳立方七賢人の一人である谷口弥右衛門は谷口一門の一人といわれる。谷口家は以後12、13代と続いたが、昭和4年(1929)鉄工業界の不況で工場を閉鎖した。

-

鍋島直正(閑叟)

文化11年(1814)〜明治4年(1871) 第9代藩主鍋島斉直の子として、江戸藩邸に生まれる。幼名貞丸、のち斉正・直正という。号は閑叟。天保元年(1830)家督相続し、第10代佐賀藩主となる。 藩主となった直正は、はじめて佐賀へお国入りするとき、身をもって藩にお金がないことを知らされたので、藩の財政を豊かにするため産業をおこし、学問や教育によって能力のある人を役人にするなど、ただちに藩の改革に取り組んだ。 西洋の文物を採り入れ、天保6年(1834)佐賀市八幡小路に「医学館」をつくり、島本良順を校長とした。直正は兵器をつくるための科学や技術にも力を入れ、弘化元年(1844)に「火術方」、嘉永5年(1852)には「精煉方」という理化学研究所や工場をつくった。嘉永4年(1851)には、火術発展のため、医学寮に「蘭学寮」がつくられ、大庭雪斎、渋谷良次などを先生にむかえた。また長崎に砲台を築き、佐賀に反射炉を設け、(嘉永6年(1853)には幕府から大砲200門鋳造の注文をうけた)長崎警備に力をつくし、西洋の科学をとりいれ、鋳砲建艦に努力して海軍の基礎をつくるなど、実際に教育や技術を役立て、幕末の名君として知られた。 政治的には公武合体派で、幕末の政局では自重し、明治政府内では軍防事務局次官・蝦夷開拓使長官をつとめた。維新佐賀の七賢人の一人。

-

成富兵庫茂安

永禄3年(1560)〜寛永2年(1634)※ 龍造寺隆信の家臣、成富甲斐守信種の第2子として佐賀市鍋島町増田で生まれる。龍造寺隆信、鍋島直茂、勝茂に仕え、朝鮮の役や各地の合戦に参加した武将であるが、水利治水事業に見せた事績が現在もたたえられている。 事績の主なものは河川改修、ため池築造、河川より分水するための井樋工事がある。中でも川上川の上流から巨勢川まで市の江水路を引き、荒野を開田したこと、嘉瀬川から城内の多布施川に分水するための石井樋を築造したこと、三養基郡北茂安町千栗から三根町坂口まで12㎞に及ぶ筑後川右岸堤を完成し、領内を洪水から守ったことなど治水の功が大きい。また鍋島藩体制が確立すると、干拓が早くから行われた。寛永年間(1624〜1643)に三法潟1200石の開拓を手がけた。武雄市橘町から北方に及ぶ一帯で、同地の米は良質米との評判が高かった。墓は、佐賀市西田代町の本行寺と佐賀郡大和町尼寺にある。今も兵庫町、北茂安町などに地名として名が残っている。 ※正しくは寛永11年(1634)

-

肥前忠吉(初代)

元亀2年(1571)〜寛永9年(1632) 龍造寺隆信の家臣橋本道弘の子として、長瀬(佐賀市高木瀬町長瀬)に生まれた。俗名橋本新左衛門、父病没後一族の長瀬鍛治に引きとられ、刀鍛冶になった。初代藩主鍋島勝茂に取り立てられ、25歳の時藩命により、京に上り新刀の祖、埋忠明寿の弟子として入門、約3年修業を積み帰国した。 慶長3年(1598)藩命により城下に一族移転(現佐賀市長瀬町)、その地を出生地に因んで長瀬町と呼ぶようになった。 寛永元年(1624)再度上京、朝廷より武蔵大掾の位を受領して名を忠廣と改めた。今でも忠吉一門の旧宅は、武蔵屋敷、正広屋敷、近江屋敷などと呼ばれ往時の盛業の跡をしのばせている。 初代から9代いずれ劣らぬ名刀工といわれた中で、3代陸奥守忠吉は初代につぐ名工として知られている。又8代忠吉は肥前刀中興の刀匠といわれ、幕末を飾った名工で、佐賀藩の大砲鋳造にお鋳立方七賢人の一人として貢献した。 肥前刀は、武士の間では、差料することを無上の誇りとしていた。 又、鍋島藩主の特別の保護と宣伝工作により、国内のみならず朝鮮、中国などにも名を広めた。尚、初代忠吉の墓は、伊勢町の真覚寺に、2代より9代の墓は、八戸町の長安寺にある。

-

深川嘉一郎

文政12年(1825)〜明治34年(1901) 佐賀郡久保田町に生まれる。深川家は、代々酒造を業とする佐賀藩の御用商人で豪商として知られ、長州征伐の際、軍資金を献納したり、藩命により外国米を購入し藩の御蔵方の用もつとめた。 明治4年(1871) 旧藩主所有の汽船神幸丸を借り受けて有明湾雁之沖から長崎を経て大坂への航路を開いたり、海運業を創始、大成し財をなした。その資金をもとに、多種多様の事業に乗り出し、大川運輸株式会社、深川造船所、金融業の地所株式会社などの基盤をつくった。 中でも、明治26年(1893)4月に道祖元町に設立された地所株式会社は、資本金28万円で、海運業で大成した巨額を資本金をもとに、佐賀付近に300余町歩の田地を購入、その地所の保全と小作米の取立などの業務とした。また同社の一部資金を以て、同社に銀行部を設け、明治32年(1899)9月金融機関を併設した商事会社になる。 しかし、大正9年(1920)を境に日本経済は大恐慌に陥り深川財閥が関係する一連の企業は次々と姿を消していった。 道祖神社近隣は、明治中期の隆盛時に深川一族の会社、居宅があった関係で今でも昔の面影がいくらかしのばれるたたずまいである。

-

本島藤太夫

文化10年(1813)〜明治21年(1888) 佐賀藩主鍋島直正の信任厚く、嘉永3年(1850)直正の命により藤太夫は伊豆の韮山に派遣され、江川英龍に反射炉や大砲に関する知識をたずね、さらに佐久間象山に教示を受けて帰国した。 同年6月築地に大銃鋳立方が設けられて反射炉の築造に着手、主任となって大砲製造のために努力した。また、長崎の伊王島や神の島及び四郎島に砲台を設ける主任でもあった。世にいう御鋳立方七賢人の一人として知られている。 維新後は鍋島家の経営、百六銀行の指導者として活躍した。

-

山口亮一

山口亮一 略年譜 明治13年(1880)8月10日佐賀市赤松町において旧鍋島藩士中野到明の二男として出生、長兄礼四郎、長姉磯千代、に次ぐ第3子の辰年生まれとあって、辰三と命名。 明治19年6歳、医師山口亮橘の養子となり亮一と改名する。 明治36年23歳、佐賀市勧興小学校より佐賀中学を経て、東京早稲田中学校卒業、黒田清輝主宰の東京溜池白馬会洋画研究所に入所。 明治39年26歳、東京美術学校西洋画科入学。 明治43年30歳、第4回文展初入選(わら家)同年山口スガ(16歳)と結婚。 明治44年31歳、東京美術大学校首席卒業、帰郷して一生佐賀に住み製作と後進の指導にあたる。 大正2年33歳、第7回文展入選(薔薇と虞美人草)久米桂一郎、岡田三郎助、北島浅一、御厨純一などと佐賀美術協会を創設する。 大正3年34歳、第8回文展入選(花三種)。佐賀美術協会展覧会第一回展を県会議事堂にて開催。 大正4年35歳、第9回文展入選(白い芍薬) 大正7年38歳、第12回文展入選(鉄砲 合) 大正9年40歳、第2回帝展入選(燈下の静物)宮内省買上げを賜る。 大正10年41歳、佐賀県師範学校に奉職、昭和18年退職まで23年間美術教諭を務める。 大正11年42歳、第4回帝展入選(鳥と子供)佐賀美術協会展覧会第一回を県会議事堂にて開催。 大正15年46歳、第7回帝展入選(縁の庭)モデルはスガ夫人 昭和11年56歳、帝展の無鑑査になる(菊花)。 昭和13年58歳、日展無鑑査出品(白い薔薇) 昭和14年59歳、日展無鑑査出品(爛漫) 昭和16年61歳、日展無鑑査出品(山路) 昭和21年66歳、佐賀美術工芸研究所を開設し、陶磁器美術指導。 昭和24年69歳、佐賀県文化功労者として県教育委員会より表彰を受ける。 昭和32年77歳、佐賀新聞文化賞を受ける。喜寿展を佐賀商工会館にて開く。 昭和33年78歳、喜寿画業展を県文化館ホールにて開催。 昭和34年79歳、東京日比谷画廊にて個展を開く、社会教育功労者として表彰される。 昭和37年82歳、佐賀県知事より文化功労者として表彰される。 昭和41年86歳、勲四等に叙せられ、瑞宝章を受ける。 昭和42年87歳、10月30日永眠。11月4日佐賀市与賀町の浄土寺において佐賀美術協会葬。

-

田代通英(孫三郎)

田代通英(通称・孫三郎)は、幕末の佐賀藩士である。弘化二年(1845)の『総着到』によると、佐賀城下鷹師小路居住、石高は十九石八斗であり、少録の下級武士であったようである。生年は明らかではないが、『早引』によれば、安政三年から五年(1856~58)の頃に「五十六歳」であったと記載されており、逆算すると寛政十二年(1800)頃の生まれであると考えられる。安政五年(1858)に、当時流行したコレラにより死去している。 田代通英の業績として最も有名なのは、嘉永三年(1850)の、日本初の大反射炉である築地反射炉築造時の会計事務としての参画である。この反射炉は試行錯誤の末、嘉永五年(1852)に一基が完成し、この功により田代は所謂「御鋳立方の七賢人」に数えられている。その後、安政四年(1857)には、時の老中安部正弘の要請により、杉谷雍助と共に伊豆韮山反射炉築造に派遣されるなど、幕末の科学技術発展に貢献している。