検索結果 RESULT

[建造物][地蔵・銅像・石塔][本庄校区]は16件登録されています。

建造物 地蔵・銅像・石塔 本庄校区

-

下馬の地蔵さんの話

鹿子下区の西旧与賀里道の路傍に下馬の地蔵と呼ばれる板碑が、小さな祠堂のなかに祀られている。 鍋島家の祖先清房公の後室慶誾尼の埋骨が慶誾寺にあり、歴代藩主が、盆正月に参拝した。下馬の制札が建っていた地蔵さん付近より歩いて松並木の参道を行かれたので、下馬の地蔵さんと呼ばれるようになった。 この地蔵さんの霊験は不思議なもので子どもの夜泣きや、疣(いぼ)取りに効果がある。夜泣きには、地蔵さんのかけた胸掛けを子どもの寝た上にかけてやると、二、三夜でピタリと止まると言い、お礼に胸掛けを新調してお借りしたのと一緒にお返しする風習がある。また、疣取りには大豆を歳の数程地蔵さんに供え祈願すると言われている。

-

木起こし地蔵の物語

上飯盛の常照院の東に正里から中野實翁生誕地へ通ずる道路寄りに、大きな楠が空をついている。その根本に「木起こし地蔵さん」が小屋に鎮座されている。 この物語は天保年間(1830〜1843)頃のある日のこと。恐しく強い台風が吹いて、地蔵さんの傍らの大楠が、東の道路に倒れそうで、南は有明海の海岸で、北は本庄村正里へ通じる重要道路で上飯盛住民一同集まり、長老を中心に話し合ったが、あまりに楠が大きすぎて、処置に困って、夜を迎え住民は寝入ってしまった。 ところがその晩、夜どおし「ヨイサー、ヨイサー」と東の方向より掛声が聞こえ、朝を迎えた。住民は集まって、「昨夜の掛声はナンジャッタローカ」と話しながら東を見ると、アーラ不思議ヤー、あの大きな楠が立派にたち上り、空をついていた。住民は、チョコンと坐した根本の地蔵さんを見て、これはこの地蔵さんが一晩中かかって起してくれたと感謝して、本堂を造り「木起し地蔵さん」と言って今日まで祭りを続けてきている。

-

高傳寺殉死者共同の碑

墓所東側に龍造寺家、西側に鍋島家の墓が並んでいる。鍋島家の墓列中央に、鍋島直茂(藩祖)、勝茂(初代藩主)、忠直(勝茂の嫡子)の墓碑がある。それぞれの墓碑の背後に、仕えた主人の死去に際し、殉死(追腹)した者の氏名が刻まれた碑が建っている。 直茂{元和4年(1618)死去}の時は12人が殉死している。忠直{寛永12年(1635)死去}の時は、江副金兵衛始め5人が出た。勝茂{明暦3年(1657)死去}には26人と一番多く、「泰盛院殿御追腹」と横に刻んだ題字の下に、殉死者名が、各々、法名とともに列記されている。佐賀藩は、他藩に比べて殉死者を多く出している。また、寛文元年(1661)に勝茂の四男・鍋島直弘(白石邑主)が死去した時、家来36人が殉死を申し出た。2代藩主鍋島光茂はこれを許さず、翌2年殉死禁止令を出した。寛文3年に出た幕府の殉死禁止令より1年早い。 [参考] 元和4年(1618)6月4日鍋島直茂死去(81歳)殉死者12人 寛永12年(1635)1月28日鍋島忠直死去(23歳)殉死者5人 正保2年(1645)2月11日鍋島茂賢死去(75歳)殉死者22人 明暦3年(1657)3月24日鍋島勝茂死去(78歳)殉死者26人 寛文1年(1661)7月7日鍋島直弘死去(44歳)殉死申出36人 寛文2年(1662)鍋島光茂、殉死禁止令 寛文3年(1663)幕府、殉死禁止令

-

観音寺松丸天神

観音寺の南、観音籠の北角に小さな石祠が鎮座している。銘文に天満宮施主は松丸徳衛門とある。文政7年(1824)建立である。別名「松丸天神」という。 観音籠はもともと正里村であり、年2回の正里区の天神さん祭りには当番が松丸天神に祈願し、その後に村祭りが始まる風習が今も続いている。

-

観音籠御霊神

文政四年(1821) (銘文)天満宮 (施工)松丸徳ヱ門之建 現在は小学校の南観音籠の一角に祀ってあります。この観音籠は正里村であったためか、年2回の正里区の天神さん祭りのときは、正里区代表が生花とお供物をして祈願する風習が残っています。別名「松丸天神」と言います。

-

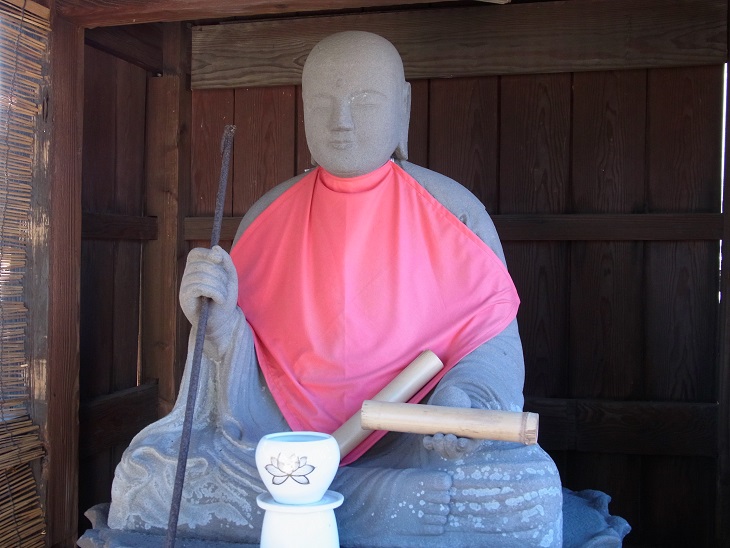

寒若寺耳の地蔵さん

寒若寺の地蔵菩薩は「なまくび地蔵さん」といわれて首から上の病気、特に耳の病気を治すお地蔵さんとして遠方からもたくさんの人がお参りに来ます。 お参りをする時は、必ず二人以上で来ないと効き目がありません。なぜかというと、一人が地蔵さんの膝の上の竹筒で耳の病気のある人に「フゥーッ」と軽く耳に息を吹きかけてあげなければならないからです。 年中行事として、毎年7月24日地蔵祭りが行われ、子ども達が、タワシを持って集まり、お地蔵さんを磨いてきれいにしています。

-

寒若寺石造地蔵菩薩

寒若寺山門を潜ると西側に石造地蔵菩薩が祀られている。人の首から上の病、特に耳の病を治す地蔵菩薩として崇められている。耳の通りを良くし聞こえ易くなるようにと、息を吹き込む吹き竹が添えてある。これは宝林寺(廃寺)の地蔵を移設したものである。

-

満穴天満宮庚申塔

天満宮の社殿前南側に元禄2年(1686)建立の庚申塔は13名の講仲間にて建てたものである。 講中の江口、鬼崎、今泉等は末次村の住人である。 「庚申待」とは、庚申の夜、仏家では帝釈天(タイシャクテン)および青面金剛(ショウメンコンゴウ)を、神道では、猿田彦を祭って寝ないで徹夜する習俗で、もしその夜眠ると人身にいる、三尸(サンシ)が人の睡りに乗じて、その罪を上帝に告げると、また三尸が人の命を短くするということを、庚申縁記に述べられ、平安時代に伝わり、江戸時代に盛んになった。 境内には寛文13年(1673)8月市武久左衛門延近寄進の手洗石がある。

-

堀のなかの地蔵さん(雨ごい地蔵さん)

鹿の子上の南西、米蔵古賀へ通る道路沿いに地蔵角の堀がある。橋の北10m程の堀のなかに地蔵さんが沈潜していた。その由来は定かでない。台座までいれると、人丈近くあるそうで、堀を干上げ地蔵さんが出ると、大雨が降ると語りつがれている。 今は、圃場整備による水路つけかえで、北方に移されている。

-

観世音菩薩

正里では「ヒハラシの観音」と言っています。不幸ごとの帰りには、この観音さんに参り、「忌はらし」をしてもらい、それぞれの自宅に向かうという風習が昔からありました。 幼児を抱いて胸をはだけ乳を含ませている見事なお観音さまを人々は子安観音とよんで安産や育児を祈願し、信仰を深めた石仏であります。

-

屋敷神

春分と秋分に最も近い戊(ツチノエ)の日を社日といって、この日に地神を祀ります。 この祀りは一般に講組織によって催されるため地神講または、社日講などと呼ばれています。 中央塔は佐賀を中心に分布していますが、玄清流盲僧の地神陀羅尼王子経に基づくものといわれ、本来は屋敷神として、鬼門に祀られていました。屋敷神(地神塔)の大部分は、江戸時代の中期以降に建立されたものが多くまた塔も他の塔に比べて小型であります。

-

中央尊

(銘文) 中央 自然石割石塔 「チュウオウサン」と呼ばれています。 この供養塔は、本来屋敷神として屋敷地の乾(イヌイ)の方つまり北西から艮(ウシトラ)の方つまり北東の角に祀られていたもので、その取り扱いは丁重でも粗末でも良くないとされています。 中央尊の信仰は肥前盲僧と呼ばれる玄清流の盲法師が広めたものと言われ、地神陀羅尼王子経による経典とされ、この経で説くところの荒神が大地の中央にあって四季の土用をつかさどると言われています。 建築等のため移転する時は、盲僧を呼んでご祈祷をします。また建築をする時は〆縄を張り、神域を設けて地鎮祭を行うことが、今も行われています。これは地神とか中央神に対する信仰の現れであります。 ※写真は本庄神社に安置されているもの

-

石神(力石)

石には神秘的な霊力がひそみ、神霊がこもると信じ、次の三つの信仰がありました。 1.外部からやってくる疫病神、神霊などを防いで村境から一歩も入れぬ信仰。 2.生産の神として農業生産や出産に村人の崇敬を受けていました。 3.治病の神として、人々は石に病気が治るよう祈願しました。

-

地蔵菩薩

このお地蔵さんは、天明7年(1787)の古地図に、現在地付近に描かれています。 正里の守護神として永い歴史があります。 お地蔵さんは観音さまと並んで、その信仰は盛んであります。 「地蔵菩薩」は釈尊入滅後に、次の仏様となる「弥勒菩薩」がこの世に現われるまでの間、人々の悩みや苦しみを救済する菩薩であります。 よく村はずれの道端や、墓の入口に6体の地蔵尊を見受けますが、これは一般に六地蔵と呼ばれています。

-

正里英彦山権現二十三夜刻像塔

文政三年(1820)十一月廿日 (刻像) 尊像 月、瑞雲 (造立者)久米、成富外 割石塔 二十三夜に講仲間が集まり、勤行(仏前で読経などお勤めをすること)や食事を共にし、月の出を待つ行事を、二十三夜の月待または三夜待と言い、毎月の二十三夜に行ないました。刻像は勢至菩薩が多く、像は両手を合掌したものが普通であります。 この二十三夜さんは、昔は天照皇大神塔と共に正里英彦山権現の境内にあり、疱瘡神として有名でした。 縁日には八戸町、道祖元町等の市内から参詣人が多く、藁つとにゴックウサン(にぎり飯)と豆腐、蒟蒻を入れて、境内の竹にさげて願いをこめ供養しました。その縁日には屋台店まで出て、賑わったそうです。 この祭りも天然痘の予防によりいつしかなくなり、今では正里区の東の入口に移転して、もろもろの悪疫を防ぐ守護神の役目を果しています。

-

大神宮塔

享保十四年巳酉(1729)二月吉祥日 (銘文)天照太神宮 (施主) 宮田嘉助、塚原勘六、山田助之亮、南里弥兵衛、石井市良左衛、久米伊兵衛、古賀森右衛門、中薗政右衛門、副島良右衛門、古賀茂平次 天照大神宮は、三重県伊勢にある伊勢神宮のことであります。 江戸時代に、伊勢信仰は全国的に広まりましたが、この伊勢参りにはたくさんの旅費が必要ですから、伊勢講をつくり、講金という形で金を積立てて交替で伊勢参宮を行ないました。「大神宮」「天照大神宮」などと刻まれた石碑は、こうした伊勢参宮の記念碑として建立されたものであります。 伊勢参りは、約100日ほどの日時を必要としました。いただいた護符は、講仲間で分け合い家内安全を祈りました。 佐賀市の伊勢神社は伊勢皇大神宮の分霊を祀ったもので毎年2月11日の祭礼に参拝するようになってから、伊勢参りが下火になりました。