検索結果 RESULT

[指定文化財][佐賀市][大和町]は18件登録されています。

指定文化財 佐賀市 大和町

-

華蔵庵跡

史跡

寛文9年(1669)、佐賀藩2代藩主鍋島光茂による円蔵院住職村了和尚の処刑に抗議して高伝寺11世湛然和尚は筑前へ出国しようとした。光茂は国内に留まるように願い、松瀬の地に隠居寺として一宇を建立し、寺地7反余(70アール)、山林4町5反(4.5ヘクタール)を附して10石を扶持し、華蔵庵と名づけて高伝寺の末寺とした。湛然和尚は晩年をこの庵で過ごした。 「葉隠」を口述した山本常朝は、華蔵庵で延宝7年(1679)4月3日に、湛燃和尚から血脈を受けた。湛然はここに足掛け12年住み、延宝8年(1680)11月10日に没した。

-

肥前国分寺跡

史跡

肥前国分寺跡は佐賀市大和町大字尼寺字真島(通称、国分)にある奈良時代の寺院跡である。佐賀市街北方約5キロメートルの脊振山麓の嘉瀬川で形成された扇状地の東端に位置する。 肥前国分寺の造立年代は不詳だが、聖武天皇による国分寺・国分尼寺造立の詔は、天平13年(741)に出されており、そのころに造られたと思われる。 寺域は2町(1辺約216メートル)四方で、西辺で西門と外溝、西南隅の築地痕跡、東辺で築地と外溝、南辺では外溝が確認されている。 伽藍配置は中央に金堂、北側に講堂、東南方に塔を配置したものと考えられており、おそらく中門に取り付く回廊がこれらの建物を取り囲んでいたと推定される。金堂跡と推定される建物基礎跡は、南北39.4メートル、東西20.8メートルに復元できる。その上に4間×9間(13.2メートル×33.3メートル)の建物が復元想定される。講堂は僧侶たちが修学する場でその詳細は不明であるが、礎石等の散乱の状態や、整地上の状況から金堂の北側に位置していたと推定される。塔跡と推定される基壇跡は、南北24.9メートル、東西25.4メートルのほぼ正方形に近い掘り込み地業基壇(基礎づくり)である。塔については、金堂の東南約40メートルのところで、講堂、金堂との位置関係から七重塔と考えられている。 また寺域の東側では瓦窯4基が発見されており、出土軒瓦はすべて鴻臚館系のものである。創建瓦は複弁蓮華文軒丸瓦と均正唐草文軒平瓦で、ほかに鬼瓦、道具瓦も出土している。

-

導善寺前方後円古墳

史跡

導善寺前方後円墳は池上集落の中ほどにあり、全長60メートル、一段の前方部を西側にとり、幅20メートル、長さ23メートル、高さ1メートルを側り、後円部は2段で径38メートル、高さ4メートルを測る。築造年代は、5世紀前半と推定される。前方後円墳の発生については不明な点が多いが、中央政権の成立と大きくかかわることなどから、大和における古代史の謎をとく大きな鍵の一つと思われる。また前方後円墳という珍しい墓型を将来のため保存、活用することは大きな意味をなすものと思われる。

-

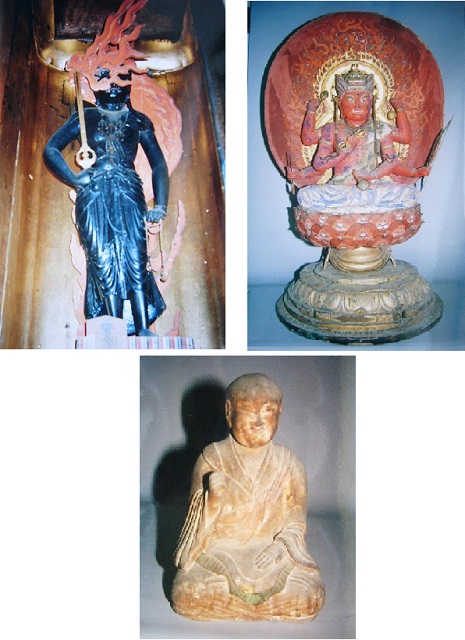

木造湛然梁重坐像 一躯

重要文化財

湛然梁重(たんねんりょうちょう)(?〜1680)は肥前の生まれと伝えられる。初め三河国の寺にいたが、明暦年間(1655〜1657)肥前の月舟(げっしゅう)の推薦で高伝寺第11世住持となり、寺風の刷新に努めた。寛文9年(1669)円蔵院住職村了和尚による寺格昇格の直訴問題で湛然の願いがしりぞけられると松瀬の通天寺(つうてんじ)に去り、後年、華蔵庵(けぞうあん)を建て移り住んだ。「葉隠」の述者山本常朝は青年時代に湛然に教えを受け、大きな影響を受けた。 像高は59.0センチメートル。挿首、前後矧合(はぎあわ)せで彩色、払子(ほっす)、手首、曲録(きょくろく)(椅子)は後補で昭和9年再彩色が行われている。なお挿首の墨書「天祐 現住 月枝 手作之」とあることから、天祐寺第10世住持月枝の作であることが判明した。

-

神變社仏像 一躯

重要文化財

江熊野の氏神社である神變社は慶長5年(1600)松田茂久が鍋島直茂に従い柳川に従軍して功績をあげ凱旋した折りに彦山権現を勧請したと伝えられる。 厨子と仏像は拝殿横の観音堂に祀られている。棟札から厨子は文久元年(1861)に再建され、この厨子が内部の仏像と共に今は廃寺となっている善福寺に祀られていたことがわかる。 如意輪観音坐像は像高41センチメートル、ヒノキ材の寄木造り、室町~江戸時代の作と考えられるが、県内の木造如意輪観音坐像は作例が少なく貴重なものである。これら厨子と仏像は今は無い善福寺を語る唯一の遺品として歴史的資料として貴重である。 附の如来形立像は像高36センチメートルの一木造りで室町時代の作、菩薩形立像は像高24.5センチメートルでヒノキ材の寄木造りで江戸時代の作と考えられる。

-

実相院彫刻 十二躯

重要文化財

河上山神通密寺実相院は真言宗御室派の寺院で寛治3年(1089)与止日女神社の社僧円尋(えんじん)が神宮寺を建立したのが神通密寺の始まリで与止日女神社の座主(寺社の法務を統括する管主の公称)を勤めた。 仏像は不動明王立像、愛染明王坐像、山王坐像、女神坐像、十一面観音立像、弘法大師坐像、五大明王像、薬師如来坐像で、五大明王像が5躯でほかは1躯、計12躯の木造仏像である。 不動明王立像は、像高96.3センチメートルでヒノキ材の一木造り、憤怒像であるが、おだやかな彫りは平安時代後半の特徴を表している。平安時代の不動明王像は県内でも数少なく貴重である。愛染明王坐像は像高67.8センチメートルでヒノキ材の寄木造り、室町時代の制作と推定される。山王坐像は像高31.8センチメートルでクス材の一木造りである。像底の墨書銘により、佐賀市北川副町の真言宗福満寺鎮護社として同町木原にある日枝神社の御神体として、元亀3年(1572)に龍造寺隆信母が旦那となり南里村(佐賀市川副町南里)の元貞房上人覚以に造らせた像とわかる。少弐元盛の家臣で出家した福満寺朝覚上人が、元亀元年の今山の戦いで消失した実相院のお経会の導師として勤めていた折に当寺へ遷宮したと伝えられる。制作年代・作者、造立の由来が判明する貴重な作例である。女神坐像は像高25.9 センチメートルでヒノキ材の一木造りで、与止日女神社の祭神与止日女の像と伝えられ、神社の信仰の歴史を知る上で貴重な資料である。十一面観音立像は像高158.2 センチメートルでクス材の一木造りで、背板の墨書から河上神杜の本地仏と判る像である。与止日女神社の本地仏は十一面観音で、河上神杜文書によると鎌倉時代の承元2年(1208)に金銅製十一面観音像が造られている。この像は後に失われたようで室町時代に再興されたようである。一見すると平安後期の作を思わせる復古調に造られている。近年の修復で天正21年(文禄2年・1593)に仏師心月斉が制作した事が判明した。弘法大師坐像は像高48.8センチメートルでヒノキ材の寄木造りである。胎内および台座墨書銘から高野山住生院如来堂相応院を施主として定朝三十代を名乗る高野山小田原町の長谷川大仏師廣安が宝暦9年(1759)、63歳の時に制作した像で、同じ作者(または工房)が制作した弘法大師像の237躰目にあたり、明治12年(1879)に実相院52世良瑞の代に高野山より御請待したことが判る像である。江戸時代の本格的な仏師の作で、造られた由来から実相院へ持ち込まれた時期もはっきりしている興昧深い像である。五大明王像5躯は、像高33.5~49.0センチメートルの寄木造りの像である。5躯とも小像であるが、わりあい技法のたしかな仏師の手になるものと思われる。薬師如来坐像は像高101.3 センチメートルの寄木造りの像で江戸時代の作で、各所に平安、鎌倉時代の仏像の特徴をとりいれておリ、古仏をよく学んでいる本格的な仏師の手になるものである。

-

春日山高城寺仏像 五躯

重要文化財

春日山南麓の谷間にある高城寺は臨済宗東福寺派で、本尊は釈迦牟尼仏・観世音菩薩・地蔵菩薩の3尊。文永7年(1270)円爾(えんに)(聖一国師(しょういちこくし))の法弟蔵山順空(ぞうざんじゅんくう)(円鑑禅師(えんかんぜんじ))が久池井の地頭国分忠俊の帰依を受けて創建した。北条氏一門の追善供養をすることで鎌倉幕府から保護を受け正応元年(1288)には佐嘉郡河副荘3分の1の地が施入されたが、後に没収された。その後龍造寺家、鍋島家の祈願所となる。 仏像は、釈迦如来坐像、菩薩形坐像、地蔵菩薩坐像、葦駄天像(いだてんぞう)、宝冠釈迦如来坐像の5軀で、いずれも木造である。葦駄天像はクス材の一木造り、ほかはヒノキ材の寄木造で内刳りが施されている。 釈迦如来坐像は像高106.3センチメートル、胎内、像底板には寛文7年(1667)京大仏師七郎門の修理銘が数箇所に墨書されている。菩薩形坐像は像高95.1センチメートルで、頭部内が焦がされており奉納物納入の可能性が考えられる。地蔵菩薩坐像は像高71.0センチメートル、胎内背面に「地蔵命」の墨書と像底板に寛文6年(1666)京大仏師の修理銘の墨書がある。以上3躯は国指定重要文化財「円鑑禅師坐像」、県指定重要文化財「高城寺文書」とともに九州の禅宗寺院のなかでも重要かつ代表的な古刹である高城寺の鎌倉~南北朝時代全盛期を物語る歴史的資料として貴重であり、また九州における南北朝期院派仏師の新作例として高く評価される。 韋駄天像は像高30.5センチメートル、日本の禅宗寺院では厨房や僧坊を守る護法神として祀られる。台座に慶長3年(1598)の墨書銘があり、製作年代の確かな像として貴重である。宝冠釈迦如来坐像は総高65.5センチメートル(宝冠~台座)、像高32.3センチメートルで、南北朝時代の院派仏師による製作と考えられる。また宝冠、台座は近世の後補であるが工芸品としても評価される。

-

大願寺二本松遺跡出土 一括(八花鏡一面、青銅製鉈尾)

重要文化財

大願寺二本松遺跡は県史跡大願寺廃寺の約1キロメートル西に位置する縄文・古墳・奈良・平安時代の集落跡である。特に奈良・平安時代の建物群は計画的な配置がみられ、官衙関連の遺跡と考えられる。これを裏付ける遺物として帯金具、鏡、越州窯系青磁、東海系須恵器、木製鞍と多くの墨書土器が出土している。このうち帯金具は青銅製の鉈尾で、残存長6センチメートル、幅3.8センチメートルを測る。鏡は八花鏡の約1/8の破片で、銅質は大変良い優品で復元すると約18センチメートルとなる。

-

木造金剛力士像(仁王像)二躯

重要文化財

金剛力士(こんごうりきし)は、仏教の護法善神(ごほうぜんしん)(守護神)である天部の一つ。開口の阿形(あぎょう)像と、口を結んだ吽形(うんぎょう)像の2体を一対として、寺院の表門などに安置することが多い。一般には仁王の名で親しまれている。 本像は桧材を用いた寄木造り、玉眼の像で、天衣をまとっており、表面には彩色を施している。頭体部と通じて内刳りを行っている。像高は阿形が256.0センチメートル、吽形が260.0センチメートルである。 一般に仁王像は風雨の影響を受けて痛みやすいが、虫食いや腐蝕・摩耗はみられず本像は比較的保存状況が良いものといえる。 実相院文書には、仁王門に関する近世初期の記事があり、本像もその頃の造'立と思われる。また、適確な寄木造りの構造や均整の取れたプロポーションは本格的な仏師の製作であることを示している。 実相院の往時の隆盛を物語る歴史資料であることに加え、県下にも少ない仁王像の作例として貴重である。

-

本村籠遺跡310号土壙墓出土遺物 一括(青磁椀二個、土師器小皿四個、刀子一口)

重要文化財

本村籠遺跡は嘉瀬川から西へ200メートルほど離れた佐賀市大和町池上に位置する。多鈕細文鏡を出土した地点の約400メートル南西に位置し、この地点からも弥生~中世の墓地、集落が調査されている。屋敷地を示すと考えられる鎌倉時代の区画溝内には、屋敷墓と考えられる310号土壙墓が発見されている。内部からは龍泉窯系青磁椀2個、土師器小皿4枚、小刀1振が埋納されていた。青磁椀はグリーンの釉色の発色がすばらしい優品である。小刀を有することから地域の豪族に関連する人の墓と考えられる。 鎌倉時代この一帯は於保氏が地頭職を相伝しており、関連が考えられる。

-

石造四天王像立像四躯、石造宝篋印塔一基・石塔残欠一個

重要文化財

佐賀市大和町大字池上に所在する四天社は通称「しってんさん」と呼ばれている。「しってん」は四天王(してんのう)のことで、インドの古代神話に登場する神で、帝釈天の住む須弥山(しゅみせん)の四面の中腹に住し、仏法と仏法に帰依する人びとを守護するといわれている。東方に持国天(じこくてん)、西方に広目天(こうもくてん)、南方に増長天(ぞうちょうてん)、北方に多聞天(たもんてん)を配する。 池上の四天社は古墳を須弥山として高さ1メートルほどの石造の四天王を四隅に配して、中央に層塔を安置し大日如来とする。現在は破損、風化しているが、しっかりとした丸彫リ像で作者の技量の高さを伺わせる。数個の石材を組み合わせており寄木造りを思わせ、作者は木仏師である事を伺わせる。県内の石仏でこのような作例はなく、近世の肥前石工とはその彫りを異にし、平安時代の作と考えられる。 石造宝篋印塔は造りも丁寧で、形態から室町時代初頭の作と考えられる。

-

佐熊遺跡出土 一括(鐸形土製品一個)

重要文化財

佐熊遺跡は弥生時代集落や墓地が調査された惣座遺跡の南に位置する遺跡で、弥生~中世の集落跡などが発見されている。この鐸形土製品は溝から出土したもので、下半部を欠いており、残存長6センチメートル、幅6センチメートルを測る。上部をつまみ出し鈕とし、中央に穴をあけている。

-

久留間六地蔵 一基

重要文化財

蔵福寺の境内入口に立っている六地蔵は、もと地区の南端にあったものを移設したものである。地表面からの総高2.04センチメートルで、竿石・中台・尊像・笠石・宝珠の5部分で構成されており六地蔵像の標準的な構成である。尊像は半肉彫りの六尊を円筒状に配したもので、合掌したもののほか、錫杖(しゃくじょう)と宝珠、経筥(きょうはこ)、妙鉢(みょうばち)などを持っている。一部破損が見られるが保存状態も良好である。 竿石正面には三列の線刻がある。 代□為成就現□□味之悉地當村中各々 奉彫刻地蔵薩埵六像 永禄四年辛酉季春廿日 本願快玄 とあり、永禄4年(1561)に何らかの願成就のために村中において建立されたものである。

-

実相院絵画 二幅

重要文化財

脊振山地が佐賀平野に開ける嘉瀬川中流右岸の小高い所に、真言宗御室派河上山実相院がある。その創建は寛治(かんじ)3年(1089)、河上神社社僧円尋(えんじん)が河上山別所を開いたことにさかのぼるとされる。 2幅の絵画は、いずれも愛染明王を描いたものである。愛染明王は、人の欲を菩提の心に変える力をもつ仏として平安時代から盛んに信仰された。 愛染明王像は身体は朱色で3つの眼と6本の腕をもつ通形の図像で、絹本着色、縦92.5センチメートル、横40.5センチメートルの仏画で、繊細な線と美しい彩色とで丁寧に描かれた佳作であり、本格的な絵仏師の手により室町時代に製作されたと考えられる。 両頭愛染明王像は、中世期に多くあらわれるようになった異形像の1例で、愛染明王に不動明王を合体させたものである。頭上の円相中には金剛薩埵の三昧耶形(さんまやぎょう)である蓮華上の五鈷杵(ごこしょ)が描かれ不動明王の眷族の矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制吒迦童子(せいたかどうじ)が愛染明王の持物である弓矢を構えそれぞれ獅子と象に乗って従っている。 絹本着色、縦99.8センチメートル、横36.8センチメートルで、制作は室町時代と考えられる。

-

与止日女神社三ノ鳥居 一基

重要文化財

肥前鳥居は、肥前地方を中心に興った独特の鳥居の形式で、慶長年間(1596~1615)に特に造営が盛んだったことから、別名「慶長鳥居」ともいわれている。 肥前鳥居の特徴は笠木と島木が一体化し木鼻が流線的に伸びていること、笠木・貫・柱が三本継ぎになっていることである。柱に刻まれた銘文により、佐賀初代藩主鍋島勝茂が慶長13年(1608)に寄進したことがわかる石造肥前鳥居である。 鳥居額には『肥前鎮守正一位河上淀姫大明神』とあり、柱には「扶桑国肥前州路鎮守正一位河上淀姫大明神 奉建立石鳥居三柱 鍋島信濃守豊臣朝臣勝茂」とある。

-

上和泉遺跡出土瓦塔

重要文化財

上和泉遺跡は佐賀市の北東部に位置し、脊振山系南麓から派生する洪積台地上に立地する弥生時代から中世にかけての複合遺跡である。 瓦塔が出土した上和泉遺跡9区は、現在の久保泉工業団地の一角にあたる。遺跡の主体をなすのは8世紀後半~9世紀前半を中心とした時期の土坑群で、浅い谷地形の上がり際に群集するという特徴的な占地形態を示していた。また、遺構埋土も特徴的でいずれも人為的に埋め戻されたような状況を示していた。このような土坑群は周辺遺跡の調査においても検出されており、その性格としては「集団墓地」あるいは「土取り痕跡」ではいかという指摘がなされているが、確定はできていない。 瓦塔はこのような土坑群の中の1基から出土した。土坑からの出土遺物は8世紀後半~9世紀前半にかけての須恵器・土師器であり、このことから瓦塔の年代も同様と考えられる。 瓦塔は、組合わせ式仏塔の初重軸部(下から一段目)にあたり、ほぼ完存する。土師質土製品で、器壁の一部に赤塗りの痕跡が認められる。器高37.6センチメートル、基壇幅34.2~35.4センチメートルを測る。平面柱間は3×3間で、四面に開口部を設ける。基壇は二重基壇、柱は四角柱を表現しているものと考えられる。 組物は、尾垂木と持ち送りは一体化した立体的表現がされているが、その他のものについては平面的な表現に省略されている。 瓦塔は、奈良・平安時代を中心に造られた実用型仏塔の一種である。軸部・屋根等の各構成部位毎に窯で焼き上げた後、それを組み合わせ木造高層塔婆模造の中型塔婆とし、屋外あるいは屋内に建立された。 瓦塔の九州内における出土例としては、福岡・熊本両県で数例を確認しているが、佐賀県内では初の出土例である。しかも、初重軸部のみとはいえほぼ完存しているものは九州内において他にはない。 瓦塔は、仏教信仰と密接な関係をもつ遺物であり、仏教文化の地方伝播や当時の思想・杜会情勢を研究する上で重要な資料である。

-

尼寺一本松遺跡出土遺物(一括)

重要文化財

【形状又は特色】 「雲雷文帯連弧文鏡(うんらいもんたいれんこもんきょう)(1面)、SJ7007甕棺墓棺体(1対)」 「方格規矩鏡(ほうかくきくきょう)(1面)、ガラス小玉(1800点以上)、碧玉製管玉(1点)、SJ7026甕棺墓棺体(1対)」 【概要】 尼寺一本松遺跡は佐賀市大和町尼寺に所在し、嘉瀬川東岸の複合扇状地(ふくごうせんじょうち)に立地する。平成23年度に実施した発掘調査で、主に弥生時代中期末から後期の墓地が発見された。この中で特筆されるのが、中国で製作され伝来した青銅鏡を伴った甕棺墓の存在である。鏡は並列した2基の甕棺墓(SJ7007、SJ7026)から出土し、いずれも意図的に割って置いたと考えられる状況で出土した。SJ7007甕棺墓からは、割れた「雲雷文帯連弧文鏡」4片を一箇所にまとめて、棺体に添えるように並べて置かれていた。SJ7026甕棺墓からは、割れた4片の「方格規矩鏡」の1片のみを下甕の下に置き、残りの3片は上甕胴部中位の傍らに置かれていた。SJ7026の甕棺内からは被葬者の装身具と考えられるガラス小玉(1800個以上)、碧玉製管玉(1点)も出土している。いずれの甕棺には、内面に赤色顔料が塗布されていた。 鏡やガラス玉が出土した甕棺墓の被葬者は、特定身分の人物と推察され、近隣の惣座遺跡(そうざいせき)を含めて嘉瀬川流域に形成される地域社会の中核的集団の墓域と考えられる。 また、鏡が出土した甕棺は、時期的に弥生時代後期に位置づけられ、形式年代を判断する指標の一資料である。さらに鏡の破砕埋納(はさいまいのう)行為の起源は佐賀平野中西部と考えられており、今回の発見は、その細かい地域性が明らかになってきたとともに、甕棺を埋葬するどの段階で鏡の副葬(配置)が行われたなど、埋葬儀礼(まいそうぎれい)の一礼式がよくわかる資料である。

-

築山古墳出土盾持人埴輪

重要文化財

円筒型の人物像の前面に盾を貼り付けているのが特徴で、腕は欠損しているため不明。人物の顔には入れ墨と思われる線刻が施されている。これは「魏志倭人伝」に記されている倭人の習俗「黥面文身(げいめんぶんしん)」を表現していると考えられる。また、顔と盾の一部に赤色顔料が残っており、祭事用化粧の可能性もある。頭部は、右頭部が良好な形で残存しており、頭頂部に巾9.0cmの鉢巻状のものを巻いている。正面中央部に切り込みが見られ、冠状の帽子を表現していると思われる。体の正面に持った盾には三角形や縦横に線をひいて装飾が加えられている。正面に頂上部と、左手側面が完全な形で残っているため、幅約28cmの盾と推定される。 佐賀県内で人物埴輪の出土例として、小隈山古墳(6世紀中頃 佐賀市)、岡寺古墳(6世紀前半頃 鳥栖市)、上のびゅう塚古墳(都紀女加王墓)(5世紀頃 上峰町)などがある。岡寺古墳では盾の一部が出土しているが、盾持人埴輪は出土しておらず、築山古墳が初例である。 九州では、仙道古墳(6世紀後半 福岡県筑前町)、百足塚古墳(6世紀前半 宮崎県新富町)などがあるが、いずれも円筒埴輪の両脇に帯状のものを付けた簡略化されたもので、築山古墳のように体前面に盾をつけたよりリアルな表現をとっている形態は全国的にも少ない。さらに、赤色顔料が塗られていることや入れ墨の表現など、形象埴輪の形態のほか、当時の習俗や葬送儀礼を考えるうえで大変貴重な資料である。