検索結果 RESULT

[人物][人物][赤松校区]は8件登録されています。

人物 人物 赤松校区

-

龍造寺隆信

龍造寺周家の嫡子。享禄2年(1529)2月15日に水ケ江の城内で生まれた。7歳のときに、鬼丸・宝琳院で出家し、18歳で還俗して龍造寺宗家を継ぐ。 性は、剛勇果断で、肥前を統一し、筑後、筑前などを攻略した。天正10年、5州2島の太守と称せられた。 天正12年(1585)に、島津軍と島原の沖田畷で戦うが敗れて戦死した。享年56歳。 昭和4年に生誕地である中の館に巨石の記念碑が建立された。

-

山本常朝

山本重澄の70歳の時の子であり、万治2年(1659)6月10日に佐賀市片田江の横の小路の屋敷で(中ノ橋小路)で生まれた。 9歳で2代藩主、鍋島光茂の御側付けになる。その後、小々姓、御書物役、京都役を勤めた。 元禄13年(1700)藩主光茂の死去により出家した。 金立村黒土原の庵で1710年から鍋島論語とも言われる「葉隠」を田代陣基に口述した。 享保元年(1716)、葉隠全11巻が完成した。その4年後に常朝死去。享年61歳 誕生地記念碑が中ノ橋小路にある。

-

大隈重信

天保9年(1838 )2月16日に佐賀市水ヶ江会所小路で生まれた。藩校弘道館に学び、蘭学寮では西洋の新知識を吸収した。 明治に入り、参議、大蔵卿などを歴任、明治14年の政変で下野して、立憲改進党を組織した。 また、東京専門学校(のちの早稲田大学)の創立者である。 明治31年と大正3年の2回、内閣を組織して総理大臣となった。大正11年85歳で逝去。生家が保存されていて、記念館も建設されている。

-

佐野常民

文政5年(1822)12月28日に佐賀市川副町早津江で佐賀藩士、下村光贇の五男として生まれる。 11歳の時、佐賀市水ヶ江枳小路の藩医佐野常徴の養子となり、14歳の時弘道館内生に抜擢された。 藩主鍋島直正の知遇を得て、藩の艦船製造に当たり、のちに明治政府に入って海軍創設に尽力した。 大蔵卿や農商務大臣などを歴任し、日本赤十字社の前身である博愛社を設けた。 この他、日本美術協会を設立し、更に博覧会総裁も務めた。明治35年81歳で死去した。

-

副島種臣

文政11年(1828)9月9日に藩校弘道館教授であった、枝吉南濠の次男として佐賀市鬼丸町に生まれた。長兄は、勤王家である枝吉神陽である。のちに、赤松町南堀端の副島利忠の養子となり、藩命で京都に留学し皇学を研究、長崎では英学を学んだ。 明治政府では参与職や外務卿を勤め、のちに外務大臣、枢密顧問官となる。 中林梧竹と共に近代書の源流と言われ、明治38年に78歳で死去した。 佐賀県社会福祉会館敷地に生誕記念碑が建立されている。

-

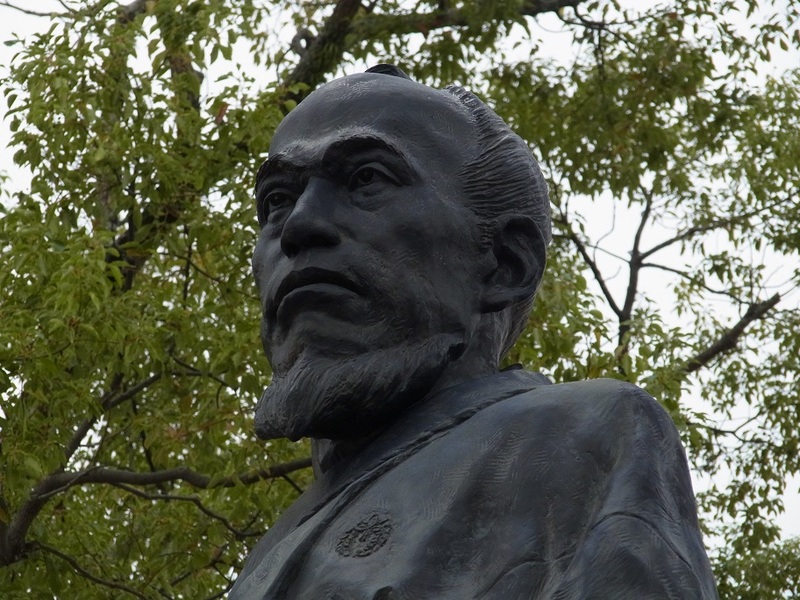

島義勇

文政5年(1822)9月12日に佐賀市与賀町精小路に生まれた。弘道館に入り、従兄枝吉神陽に学び、のちに江戸に出て佐藤一斎の門に入った。 藩主鍋島直正の命により、蝦夷や樺太を2年間探検し、直正が蝦夷開拓使長官になったときに同判事となり札幌市街の建設を行った。 明治7年に江藤新平と共に佐賀戦争を起こして敗れ、4月13日に佐賀で斬られた。53歳。 ※『明和八年佐賀城下屋舗御帳扣』(2012年、鍋島報效会)によれば、島義勇の出生地は「西田代横 同小路南側 従東到西 六番」で、現在の佐賀市西田代にあたる。 ※写真は佐賀城公園の島義勇之像

-

大木喬任

天保3年(1832)3月23日に佐賀市水ヶ江三丁目(現南水会館)で生まれた。佐賀藩士・知喬の長子で、勤王論を唱える。 明治維新で江藤新平と共に東京遷都を主張した。のちに、東京府知事、民部卿、文部卿、元老院議長、枢密院議長などを勤めた。 明治32年に68歳で死去。 南水会館に巨大な記念碑が建っている。 ※出生地について『明和八年佐賀城下屋舗御帳扣』(2012年、鍋島報效会)によれば、「片田江北より六番横小路南側従西到東 五番」とあり、現在の佐賀市水ヶ江二丁目、枳小路で生まれている。

-

百武兼行

天保14年(1843)6月7日に佐賀市片田江で生まれた。 明治4年に鍋島直大に随伴して、英国やイタリアで洋画を研究した。このころ、外務書記官で経済学を専攻し、画業は余技であったが、多くの傑作を残している。 日本洋画界の先達として著名である。明治17年42歳で死去した。